Actualités

06/03/2025 Nouvel article : Quels sont les partis politiques français qui soutiennent un potentiel génocide à Gaza ?

26/10/2024 Nouvel article : Pourquoi le NFP ne doit pas voter tout projet de loi présenté par le RN

29/12/2023 Nouvel article : Cessez le feu et choisissez la paix plutôt que la guerre

16/03/2022 Nouvel article : L’Union Européenne et l’Ukraine doivent construire la paix avec la Russie

12/02/2013

Patrimoine des Français : montant et répartition

Si les média abordent souvent des sujets concernant les revenus des Français, il est moins fréquent de rencontrer des articles qui portent sur leur patrimoine. Cet article propose d'apporter quelques éclaircissement sur ce sujet, notamment sur le montant total et la répartition selon différents critères.

L'analyse du patrimoine, et en particulier de sa répartition, n'est pas une chose aisée. Cet article se base sur deux sources : d'une part les comptes de patrimoine de la comptabilité nationale, qui présentent le patrimoine total des ménages [1], et d'autre part, l'enquête de patrimoine réalisée par l'INSEE [2] [3], qui se focalise sur la répartition du patrimoine. Comme la dernière enquête patrimoine date de 2010, les chiffres de la compatibilité nationale de 2010 sont utilisés. Malheureusement les données ne se recoupent pas, les montants issus de l'enquête étant plus faibles que ceux de la compatibilité nationale (environ 34 % de différence). Dans une note explicative décrivant une méthode de réajustement assez complexe [4] comportant certaines limitations [5], l'INSEE explique cet écart par une sous-évaluation des patrimoines des personnes sollicitées par l'enquête (consciente ou inconsciente). Dans la suite de l'article, pour éviter toute confusion, la source des données est systématiquement précisée et le réajustement de l'enquête patrimoine n'est jamais réalisé (les données brutes sont présentées).

D'après les chiffres de la comptabilité nationale de 2010, les patrimoines des ménages représentent 10 000 milliards d'Euro, répartis en 7 250 milliards de patrimoine non financier, 3 950 milliards d'actif financier et 1 200 milliards de passif financier. La France compte environ 28 millions de ménages, soit un patrimoine moyen de 355 000 Euro. à titre de comparaison, la dette française représente en 2010 1 600 milliards d'Euro, soit 16 % du patrimoine des ménages.

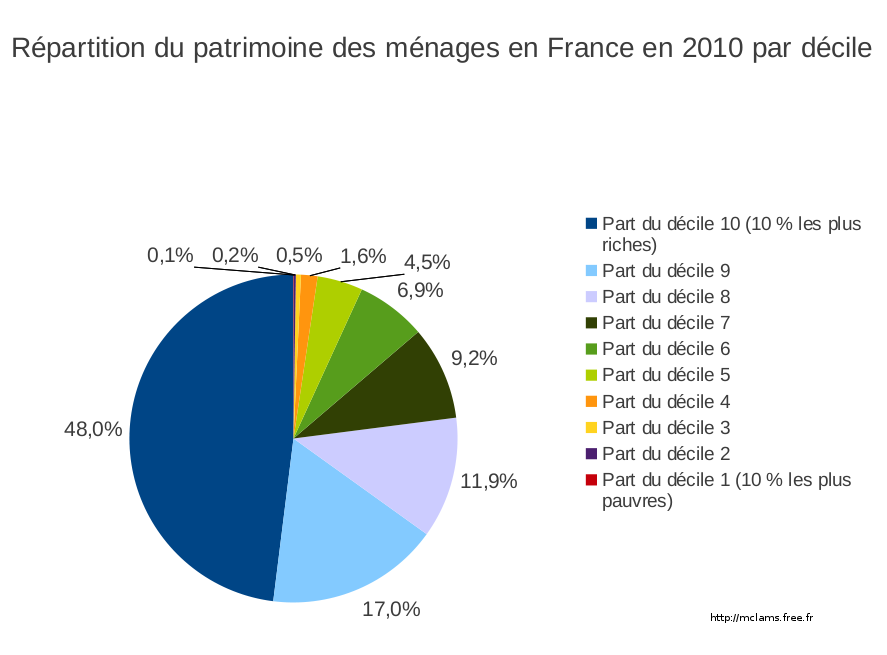

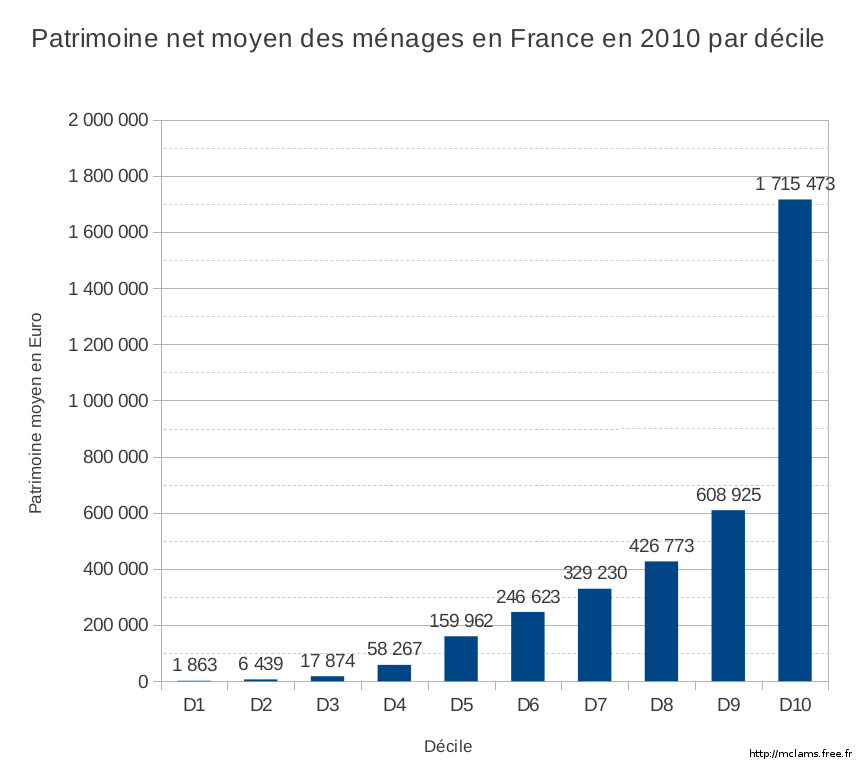

Pour analyser la répartition du patrimoine, l'INSEE divise la population en dix tranches par ordre croissant de patrimoine, des 10 % les moins riches vers les 10 % les plus riches. Ces dix tranches sont séparées par neuf séparations qui correspondent à la valeur frontière entre chaque décile. Dans une société parfaitement égalitaire, chaque décile posséderait 10 % de la richesse totale, dans une société parfaitement inégalitaire, les 10 % les plus riches posséderaient 100 % de la richesse totale. D'après l'enquête patrimoine 2010, les 10 % les plus riches possèdent en France 48 % de la richesse totale. La moitié riche des Français (les cinq premiers déciles) possède 93 % de la richesse totale, il ne reste donc que 7 % du patrimoine à répartir sur la moitié la pauvre. À l'intérieur du décile le plus riche, les disparités sont très importantes. Les 1 % les mieux dotés possèdent 17 % de la richesse nationale, et les 5 % les mieux dotés possèdent 35 % de la richesse totale. La répartition de chaque décile est présentée dans le graphique ci-dessous.

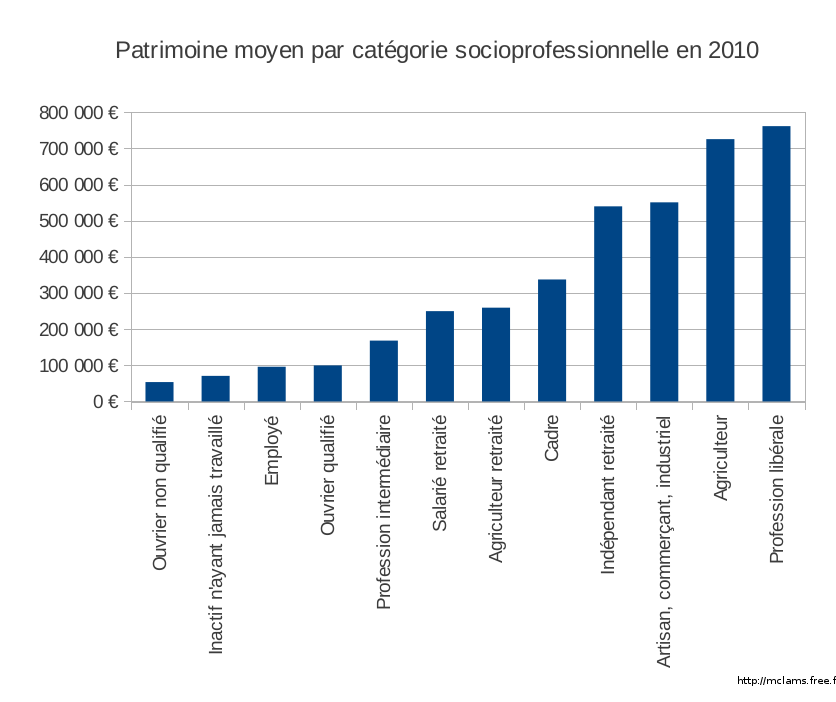

D'après l'enquête patrimoine (données non réajustées), la répartition du patrimoine selon la catégorie socioprofessionnelle montre aussi de fortes disparités (cf. le graphique ci-dessous). Les agriculteurs et les professions libérales possèdent, en moyenne, un patrimoine net supérieur à 700 000 Euro, alors que les ouvriers non qualifiés possèdent, en moyenne, un patrimoine net inférieur à 55 000 Euro (le patrimoine professionnelle est pris en compte pour le calcul).

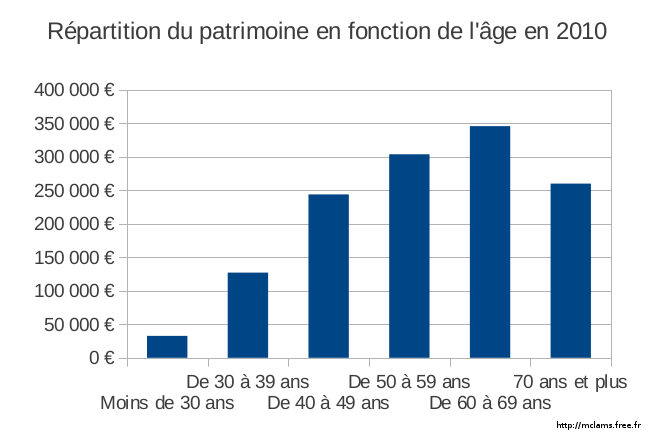

Enfin, de façon prévisible, la répartition en fonction de l'âge montre de grandes disparités entre les moins de 30 ans, qui possèdent en moyenne moins de 33 000 Euros de patrimoine net (enquête patrimoine, données non réajustées), et les 60-70 ans, qui possèdent en moyenne 345 000 Euro de patrimoine net (cf. le graphique ci-dessous).

Ces différentes données sur le patrimoine des Français laissent apparaître de fortes inégalités entre les citoyens. De plus, la comparaison avec l'enquête patrimoine précédente, datée de 2004, montre une augmentation de ces inégalités. Cette situation n'est plus tenable, il s'agit donc d'essayer d'inverser cette tendance. Pour que la méritocratie ait un sens, il faudrait qu'en économisant chaque mois pendant quarante ans 10 % du double du salaire minimum il devienne possible d'atteindre le patrimoine moyen. Or, c'est loin d'être le cas (105 000 Euros contre 350 000 Euros). Ainsi, nous vivons dans une période où l'héritage constitue le paramètre principal pour édifier un patrimoine, largement devant le travail. Cette situation, en plus d'être injuste, pose de nombreux problèmes. D'abord, la bulle immobilière asphyxie l'économie en étouffant la consommation, car les citoyens dédient une part de plus en plus importante de leur revenu au logement. Autre effet néfaste sur l'économie, l'investissement des entreprises est freiné car l'épargne se retrouve aspirée par l'immobilier. On constate aussi une fracture générationnelle dans la population, car, pour l'immense majorité des personnes, il devient impossible de devenir propriétaire en utilisant uniquement les revenus du travail, les jeunes se retrouvent ainsi défavorisés. Enfin, la bulle immobilière engendre une ségrégation spatiale nuisible au « vivre ensemble » et freine le basculement vers l'habitat écologique, ce qui aggrave le déficit commercial.

Mais paradoxalement, cette situation demeure extrêmement stable. D'une part les citoyens à très hauts patrimoines sont très influents et peuvent freiner toutes évolutions, d'autre part la moitié riche des français, qui possèdent 93 % du patrimoine, a tendance à préférer le système actuel. Ainsi, on voit mal comment un parti pourrait être élu sur un programme proposant une meilleure répartition du patrimoine. Néanmoins, face à l'ampleur de la crise économique, le gouvernement aurait les moyens de faire preuve d'audace, et de prendre des décisions courageuses. À titre d'exemple, on pourrait imaginer les mesures suivantes :

Plafonner les prix des terrains à 1/100 de SMIC le mètre carré (soit moins de 15 Euro le m², hors assainissement). En contre-partie, un mécanisme d'affectation des terrains doit être mis en place (les critères restent à définir).

Ne plus accorder d'aide au logement si les loyers sont surévalués (applicable uniquement lors d'une nouvelle location)

Mettre en place une taxe progressive sur les terrains constructibles non bâtis qui augmente en fonction du temps.

Affecter 50 % des dépenses d'énergie des logements en location à la charge du propriétaire.

Plafonner le prix de revente des logements au coût de reconstruction courant pour un logement équivalent.

Renforcer l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) en instituant un nouveau barème progressif variant de 1 % à 10 % pour les patrimoines compris entre 600 000 Euro et 1 000 000 000 Euro.

Bibliographie :

[1] http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=5.4.2

[2] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1380

[3] http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon04244

[4] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=F1204

[5] Extrait chapitre V.1 de http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=F1204

« La méthode employée lors du recalage de l’enquête Patrimoine 2003 sur les masses du compte de patrimoine réalisé en 2007 est celle du recalage uniforme : pour un actif donné, le même coefficient de recalage a été appliqué à tous les ménages détenteurs de cet actif, quelles que soient leurs caractéristiques. Pourtant, il est probable que la sous-déclaration du patrimoine des ménages répondants ne soit pas répartie uniformément. Par ailleurs, le coefficient de recalage associé à un actif donné n’est affecté qu’aux ménages ayant déclaré détenir cet actif : aucune « détention » n’a été imputée. Le recalage permet donc de ramener les montants totaux des différents actifs décrits dans l’enquête Patrimoine au niveau des montants donnés par la comptabilité nationale, mais il ne gomme pas les disparités éventuelles par catégorie de ménages en termes de sous-déclaration et ne corrige pas non plus la non-déclaration. Cette méthode avait déjà été utilisée pour le recalage de l’enquête Patrimoine 1998. »